紅葉紀行

其之三、鬼無里 ニ、白髯神社、鬼無里神社など 呉葉門へ戻る

これまで紹介した場所の他にも、村内には数多くの紅葉ゆかりの地がある。また、鬼無里にはこれまでに出てきた遷都伝説や義仲公にまつわる伝説のほか、また別の興味深い伝承とそれにまつわる地がある。

鬼無里村南部、祖山に鎮座する白髯(しらひげ)神社の入口。

鬼無里村南部、祖山に鎮座する白髯(しらひげ)神社の入口。 遷都伝説における都城鬼門の守護神であり、平維茂の紅葉退治、義仲公の平家追討の祈願所だといわれる。祭神は猿田彦命(さるたひこのみこと)。

遷都伝説における都城鬼門の守護神であり、平維茂の紅葉退治、義仲公の平家追討の祈願所だといわれる。祭神は猿田彦命(さるたひこのみこと)。 白髭神社社殿。奥の本殿は国の重要文化財で、室町後期の建造。

白髭神社社殿。奥の本殿は国の重要文化財で、室町後期の建造。 白髭神社付近より虫倉山方向をを望む。付近には「柳麻畑」という地名があり、弾薬の生産に関係したものだという。また、小川村との境になる虫倉山の大洞峠は、平維茂が谷へ攻め入る際に通った所で、「強清水」(こわしみず)、「お籠(こ)休みの松」、維茂が使った爪楊枝を地に刺したところ、その後育って大きくなったという「維茂柳」などの伝承がある。

白髭神社付近より虫倉山方向をを望む。付近には「柳麻畑」という地名があり、弾薬の生産に関係したものだという。また、小川村との境になる虫倉山の大洞峠は、平維茂が谷へ攻め入る際に通った所で、「強清水」(こわしみず)、「お籠(こ)休みの松」、維茂が使った爪楊枝を地に刺したところ、その後育って大きくなったという「維茂柳」などの伝承がある。 鬼無里中心部にある鬼無里神社の入口。諏訪の神を祀るが、それは、かつて鬼無里の谷が巨大な湖であり、その水が流れ出るとともに去ってしまった、湖の主であった龍神だという。いかにも壮大な伝説だが、村内各地には、この湖沼伝説にまつわる、しかも奇妙に現実味を帯びた伝承を伝える地が、いくつもある。その中には、船を社紋にしている神社もあり、山向こうの安曇野に移住してきた、古代の海洋民族安曇族との関係を思わせる(安曇族の根拠地穂高神社は海の神を祭り、船を曳く祭がある)。

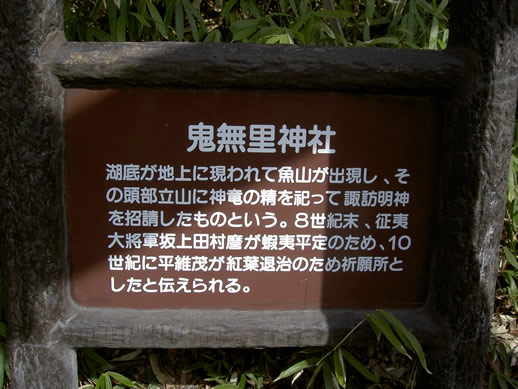

鬼無里中心部にある鬼無里神社の入口。諏訪の神を祀るが、それは、かつて鬼無里の谷が巨大な湖であり、その水が流れ出るとともに去ってしまった、湖の主であった龍神だという。いかにも壮大な伝説だが、村内各地には、この湖沼伝説にまつわる、しかも奇妙に現実味を帯びた伝承を伝える地が、いくつもある。その中には、船を社紋にしている神社もあり、山向こうの安曇野に移住してきた、古代の海洋民族安曇族との関係を思わせる(安曇族の根拠地穂高神社は海の神を祭り、船を曳く祭がある)。 鬼無里神社の案内板。地質学的にも、はるか太古にこの地が水底、あるいは海底であったことが確認できるという。この湖沼伝説は、遷都伝説、義仲伝説、そして紅葉伝説と並んで、鬼無里の四大伝説と呼ばれる。まことにもって奇妙な伝説に満ち満ちた村である。また、この鬼無里神社は湖沼伝説の地であるほかに、坂上田村麻呂の蝦夷征伐祈願、平維茂の紅葉退治祈願の場所でもあるという。

鬼無里神社の案内板。地質学的にも、はるか太古にこの地が水底、あるいは海底であったことが確認できるという。この湖沼伝説は、遷都伝説、義仲伝説、そして紅葉伝説と並んで、鬼無里の四大伝説と呼ばれる。まことにもって奇妙な伝説に満ち満ちた村である。また、この鬼無里神社は湖沼伝説の地であるほかに、坂上田村麻呂の蝦夷征伐祈願、平維茂の紅葉退治祈願の場所でもあるという。 鬼無里神社社殿。付近には「魔弓麻畑」(まゆみあそう)という弓矢の材料に関わる地名があり、先の「柳麻畑」とともに武器生産に関わるものである。紅葉伝説との関連があるそうだ。

鬼無里神社社殿。付近には「魔弓麻畑」(まゆみあそう)という弓矢の材料に関わる地名があり、先の「柳麻畑」とともに武器生産に関わるものである。紅葉伝説との関連があるそうだ。 鬼無里神社の扁額。精緻な龍の彫刻が施されている。祭神にちなんだものであろうが、見事の一言に尽きる彫刻である。

鬼無里神社の扁額。精緻な龍の彫刻が施されている。祭神にちなんだものであろうが、見事の一言に尽きる彫刻である。 拡大した龍の彫刻。鬼無里にはこうした精緻な木彫が無数に残されており、村の民俗資料館にはこうした彫像で埋め尽くされた山車が何体も飾られている。こうした村の土壌を受けて、近世から近代には優秀な和算家や彫刻家を輩出した。こうした精緻な木彫は、鬼無里に木地師の集団があったことを思わせる。

拡大した龍の彫刻。鬼無里にはこうした精緻な木彫が無数に残されており、村の民俗資料館にはこうした彫像で埋め尽くされた山車が何体も飾られている。こうした村の土壌を受けて、近世から近代には優秀な和算家や彫刻家を輩出した。こうした精緻な木彫は、鬼無里に木地師の集団があったことを思わせる。 鬼無里より望む荒倉山。鬼無里側の麓には荒倉山神社があり、そこも平維茂紅葉退治祈願の場所と伝えられる。

鬼無里より望む荒倉山。鬼無里側の麓には荒倉山神社があり、そこも平維茂紅葉退治祈願の場所と伝えられる。 鬼無里より望む戸隠連山。鬼無里もまたさほど観光地化されていない落ち着いた場所である。

鬼無里より望む戸隠連山。鬼無里もまたさほど観光地化されていない落ち着いた場所である。 鬼無里村との境に近い、小川村北部より望む北アルプス。その麓に安曇野がある。この近辺には、遷都伝説で遷都を妨害しようと山を運んできた鬼の足跡もある。また、「日本記」(にほんぎ)という古い地名があるが、全く奇妙なことである(ちなみに日本書紀の古名を「日本紀」という)。小川村から鬼無里に向かう道の途上に、南から鬼の足跡、日本記、そして先述した維茂伝説の残る大洞峠がある。大洞峠にも湖沼伝説が残る。辺り一帯、奇妙な伝説だらけである。

鬼無里村との境に近い、小川村北部より望む北アルプス。その麓に安曇野がある。この近辺には、遷都伝説で遷都を妨害しようと山を運んできた鬼の足跡もある。また、「日本記」(にほんぎ)という古い地名があるが、全く奇妙なことである(ちなみに日本書紀の古名を「日本紀」という)。小川村から鬼無里に向かう道の途上に、南から鬼の足跡、日本記、そして先述した維茂伝説の残る大洞峠がある。大洞峠にも湖沼伝説が残る。辺り一帯、奇妙な伝説だらけである。鬼無里への案内

鬼無里村へのアプローチは様々。国道四〇六号で長野市からアクセスするのが一般的だが、同じく国道四〇六号で白馬村から訪れる事もできる(ただしこちら側はより険しい道)。あるいは荒倉山への案内で示した県道三六号で戸隠宝光社から、同じ県道で小川村からアクセスすることもできる。小川村からのルートだとアルプス展望広場や「日本記」、大洞峠を通ることになる。鬼無里へ至る道はこの四本である。

松巖寺は国道四〇六号沿いにあるので割と分かりやすいだろう。長野市方面から向かうと鬼無里村役場、民俗資料館を越えた先の右側にある。その少し先を左に折れて少し先に進むと白髭神社がある。またそのまま先に三、四キロ進むと春日神社の案内板が左にあり、そこを入ればすぐに春日神社に着く。春日神社の少し手前、東京口のバス停付近を右に入っていくらか登ると加茂神社。国道を春日神社のさらに先まで進んで、奥裾花渓谷へ続く県道四三五号小佐出西京線を右に入り、裾花川沿いに北上すると県道沿いに内裏屋敷跡がある。加茂神社から左方向に降り、裾花川を渡っても県道と交わる。鬼無里神社は鬼無里の交差点からから戸隠方向に進むとすぐ左側にある。

幅の狭い山道が多いのはこのあたりの常だが、いずれの場所も自動車で容易にアクセスできる場所である。また鬼無里村へは長野市からバスも出ている。奥裾花渓谷は水芭蕉の名所で、時期にはバスが臨時バスも出る。それ以外の時期はひっそりとした場所である。訪れた際には、鬼無里の名産おやきを食べてみたい。

|

大きな地図で見る |

白髯神社や鬼無里神社を含む、鬼無里の伝承地の場所については左の地図の通り。また、白髯神社を後日再訪した様子はこちら。 |

ハ、東京の加茂神社と西京の春日神社へ 紅葉紀行其之四へ 道先案内へ戻る