土蜘蛛紀行 豊後編

其之参、速吸瀬戸 八束脛門へ戻る

狭山田女:うわ~、いい景色だね。

狭山田女:うわ~、いい景色だね。大山田女:ここは別府市の西にある鶴見岳の山頂。眼下に見えるのは温泉の街・別府です。日本書紀によると、九州の熊襲の反乱を鎮圧するためにやって来た景行天皇は、このあたりの速見邑(はやみのむら)に到着し、その地の女性首長、速津媛(ハヤツヒメ)の出迎えを受けたそうです。

狭山田女:ここでも女性首長が出てくるんだ。

大山田女:実は、日本書紀の九州征伐は、天皇が周防、今の山口県に着き、九州北東部に先遣隊を派遣するところからはじまります。そこでまず、神夏磯媛(カムナツソヒメ)という女性首長が、天皇に服属し、地元の反乱勢力の情報を提供します。その情報を受けて、先遣隊は、豊前、今の福岡県東部から大分県北部ですね、そのあたりの反乱勢力を征伐します。

狭山田女:何だか土蜘蛛っぽい話だね。

大山田女:ええ、反乱勢力の首長の名前も具体的に挙がっています。鼻垂(ハナタリ)、耳垂(ミミタリ)、麻剥(アサハギ)、土折猪折(ツチオリイオリ)。

狭山田女:名前まで風土記に出てくる土蜘蛛に似てるなあ。でも、その人達は「土蜘蛛」とは呼ばれていないんだよね?

大山田女:はい。どう見ても同じようにしか見えないのですが、なぜかこれら豊前の首長達は土蜘蛛とは書かれていません。そして彼ら豊前の反乱勢力を征伐した後、景行天皇は豊後にやって来るのですが、この豊後では、全ての反乱勢力が「土蜘蛛」と呼ばれているのです。

狭山田女:豊前は土蜘蛛じゃないけど、豊後は土蜘蛛か。何かあるんだろうね。

大山田女:ここには大和王権・朝廷の人々が使う「土蜘蛛」という呼称の、定義に関わる問題があるように思えるのですが……地理的な要素が大きく関係しているのでしょう。土蜘蛛の定義と地理的な要素との関わりについては土蜘蛛御由緒で考察しましたので、こちらを参照して下さい。

狭山田女:で、九州征伐に来た景行天皇は、豊後にやって来たとき、まずここらあたりへ来たんだ。

大山田女:ええ、この話は豊後国風土記にもあるのですが、この点に関しては、両者で若干食い違いがあります。次に、ここから見て右の方、別府湾沿いに、東の方角へ行ってみましょう。

狭山田女:海だ~。

狭山田女:海だ~。大山田女:先程の鶴見岳から東へ約四十キロ、大分市東部の佐賀関(さがのせき)です。海の向こうに見えるのは国東半島。ここから左側の海が、別府湾という訳ですね。

狭山田女:で、ここはさっきの景行天皇や速津媛の話と、どういう関係があるの?

大山田女:日本書紀では、進軍してきた景行天皇を速津媛が出迎えたのは、速見邑、今の別府市辺りとしています。これはかつて速見郡と呼ばれた領域です。一方、風土記では、その場所を海部(あま)郡の宮浦(みやうら)としています。また、日本書紀では豊前から陸路で来たのか海路で来たのかはよく分かりませんが、風土記でははっきり船で来たと書いています。ただし、風土記では豊前の話は書かれておらず、周防から直接海を渡って来たように書かれています。まあ、豊後国風土記なのですから、豊前の話を書く必要はないと言えばないのですが。

狭山田女:なるほど~、それで、風土記にある海部郡の宮浦ってのが、この佐賀関なんだ。

大山田女:いえ、実はそれもはっきり分かりません。ここが海部郡である事は確かですが、もう一ヶ所、同じ海部郡のずっと南の方にも、候補地があります。

狭山田女:ありゃりゃ、そうなんだ。

大山田女:ところで、風土記では、速津媛を速見郡という地名の由来だと書いています。

狭山田女:ん?風土記では、日本書紀と違って、速津媛の話を速見郡じゃなく、海部郡にしてるんだよね。それなのに、速見郡の地名由来なの?

大山田女:はい、しかも書いてあるのは速見郡の記事です。海部郡の記事ではありません。速見郡の記事の冒頭に、郡名由来として書いてあるのです。

狭山田女:???よく分からないけど、速見郡の速津媛が、海部郡まで出迎えに来たのかな?

大山田女:ここは解釈の分かれるところなんですけどね。もう一度整理して言うと、速見郡の記事に、海部郡の宮浦へやって来た天皇を、土地の首長である速津媛が出迎えた、それで「速津媛の国」といい、後世速見郡となった、と書いてある訳です。今狭山田さんが言ったように、速見郡の首長である速津媛が、海部郡まで迎えに行ったというのも一つの解釈です。しかし、速見郡と海部郡は、間に大分郡があり、隣接すらしていません。

狭山田女:う~ん、それはちょっと無理があるかなあ。他にも解釈があるとすれば、そもそも速津媛は海部郡の首長ってとこかな。

大山田女:はい。風土記の方を重視するなら、その方が自然ではあります。しかし、そうなると速見という地名の由来や、日本書紀の速見邑が宙に浮いてしまいます。

狭山田女:そうだね、矛盾があるね。でも、速見郡も大分郡も海部郡も、全部別府湾に沿った土地なんだよね?海部郡だっていうここからも、ぐるっと見渡せるもの。だったら、「速津媛の国」って言うのは、別府湾沿いの土地全部なんじゃないかな。ここの地形を見てると、陸よりも海のほうが重要っぽい気がするし。

大山田女:そうですね、漁業や交通などの面で、別府湾岸の土地は古くから一つにまとまっていたと思う方が自然でしょう。それが「速津媛の国」なのかもしれません。ちなみに、速見郡と海部郡の間にある大分郡について、日本書紀にも風土記にも「碩田国(おおきだのくに)」という古称が出ています。ここには国府が置かれ、今も県庁所在地大分市があるという、古代から現代まで続く豊後の中枢です。早くから開け、また早くから大和に従っていたのでしょう。速津媛も神夏磯媛と同じように、天皇に従い、反乱勢力の情報を提供します。その反乱勢力というのが「土蜘蛛」であり、天皇に討たれる事になるのですが、それは全て山岳部なのです。もし、別府湾岸がまとまっていなかったのなら、速津媛と対立する勢力が別府湾岸にある事になり、天皇も山岳部よりも先にそちらを討伐するでしょう。しかし、そんな話は日本書紀にも風土記にもありません。その事と、大分郡が豊後の中枢である事を合わせて考えれば、別府湾岸は一つのまとまった「速津媛の国」だったのではないかと思います。「碩田国」はその一部の別称だったのかもしれません。

狭山田女:そうだねえ、そうしたら、速津媛の名前が残った場所と、速津媛が出迎えた場所が離れていても、矛盾はないかな。ところで、速津媛が出迎えた場所の候補地が、もう一ヶ所ずっと南の方にあるって言ってたね。

大山田女:はい、ここからさらに四十キロほど南に行った、佐伯(さいき)市米水津(よのうづ)宮野浦(みやのうら)です。日向、今の宮崎県も近いところですが、山と海が迫ってリアス式海岸を成す場所です。

狭山田女:やっぱり海沿いなんだね。まあ、天皇が船で来たって書いてあるんだから、当たり前か。

大山田女:それに「速津媛」というのも海に関係した名前ですからね。ハヤというのは、霊力の盛んな、勢いの激しい、という意味ですが、ツというのは港の事です。この場合、ハヤというのは潮流に関係したものでしょう。神話には、速秋津比売神(ハヤアキツヒメノカミ)という、似たような名前の女神が出てきますが、これも港の神です。また肥前国風土記には、速来津媛(ハヤキツヒメ)という、これまた似たような名前の女性が登場します。彼女は土蜘蛛と関わっており、速津媛と全く同じ役割を果たしていますが、その地元は今でも軍港として有名な佐世保。そして彼女の名を残す早岐(はいき)という地名があり、早岐瀬戸という潮の流れがとても速い、狭い海峡があります。速来津媛に関しては、ここに詳しく書いてあります。

狭山田女:速津媛と速来津媛、確かにそっくりだね。

大山田女:ついでに言えば、「速見」というのも本当は「速水」の可能性もあります。「速水」を「はやみ」と読む例は沢山ありますからね。

狭山田女:速い水か。確かに「速津」とそんなに意味は変わらないね。

大山田女:船の運航には潮流が大きく関係しますからね。それで「速」と「津」がセットで用いられる例が多いのだと言われています。ただ、「速津媛」と「速来津媛」の名前と話の内容の類似から、さらに別の事を考えました。早岐瀬戸のように、本当に潮の流れが速い海峡と関係あるのではないかと。それが分かる場所に行って見ましょう。

狭山田女:岬みたいなところだね。沖に島が見えるよ。

狭山田女:岬みたいなところだね。沖に島が見えるよ。大山田女:佐賀関というところは、半島として東の海に突き出ています。その先端がここ関崎。まさに岬です。九州の中でも、一番東の端にあたる地域です。そして、この海の向こうは、四国なのです。

狭山田女:えっ、四国!ここはそんな場所なのかあ。

大山田女:豊予海峡という名の海峡で、四国側の佐田岬との距離は約十四キロです。

大山田女:豊予海峡という名の海峡で、四国側の佐田岬との距離は約十四キロです。狭山田女:確かに、よく見ると向こうに陸地が見える。あれが四国かあ。でも思ったより遠いかな。

大山田女:対岸が遠く見えるのは、四国側の佐田岬半島が、とても細長いという事もあるでしょう。ではこれでどうでしょう、エイッ!

狭山田女:うわああっ、空の上だあっ!

狭山田女:うわああっ、空の上だあっ!大山田女:これは北から南に向かって豊予海峡を見たところ。左が四国、右が九州です。作者の大宮司が飛行機の窓から撮りました。

狭山田女:うん、よく分かった。確かに海峡だあ。

大山田女:北は瀬戸内海、南は太平洋に繋がっていて、この海域を豊後水道と言います。

狭山田女:そうかあ、佐賀関は海峡にあるんだ。

狭山田女:そうかあ、佐賀関は海峡にあるんだ。大山田女:ちなみに、速津媛が天皇を出迎えたというもう一つの候補地、佐伯市米水津宮野浦は、南に見える幾つも重なったあの半島の向こうです。

狭山田女:こっちは別府湾と違って険しい地形みたいだね。どっちにしても豊後水道沿いって事か。

大山田女:ですが米水津だと、その後に土蜘蛛を征伐しに行くには、交通の便がとても悪いのですけどね。別府湾からだと、川を遡って行けるのですが。まあ、それはともかくとして、豊後水道の北は瀬戸内海だと言いましたが、九州沿いに北上すれば、本州との境である関門海峡で、そこを抜ければ対馬海峡、日本海、東シナ海へ通じています。古代から現代に至るまで、大変な交通の要衝です。現代でも大型タンカー等が航行します。

狭山田女:そんな交通の要衝なら、景行天皇も佐賀関に来たのかもしれないなあ。それにもちろん潮の流れも速いよね。

大山田女:ええ。豊予海峡の別名は、速吸瀬戸(はやすいのせと)というくらいですからね。潮の流れが速くて吸い込まれるような様子から名付けられたものです。

狭山田女:速吸瀬戸。余程潮の流れが速いんだなあ。

大山田女:古くは速吸之戸(はやすいなと)と言い、日本書紀において、神武天皇が日向から大和へ攻め上るときにも、船で通っています。しかも、ここで漁師の姿をした国津神が、案内を申し出ています。つまり、ここには神話の時代とされるような昔からそれなりの勢力があり、それも早くから大和王権に協力的だったという事ですね。

狭山田女:へ~、そんな歴史もあるんだね。まあ、交通の要衝なんだから当たり前か。

大山田女:そうなのですよ。佐賀関に古代からの歴史があることを伝えるものが、今も残されています。今度はそれを見てみましょう。

狭山田女:なかなか大きな神社だね。

狭山田女:なかなか大きな神社だね。大山田女:佐賀関の港に鎮座する、早吸日女(はやすいひめ)神社です。

狭山田女:早吸日女神社?早吸は速吸瀬戸とのことだろうけど、その海の女神様を祭ってるのかな。

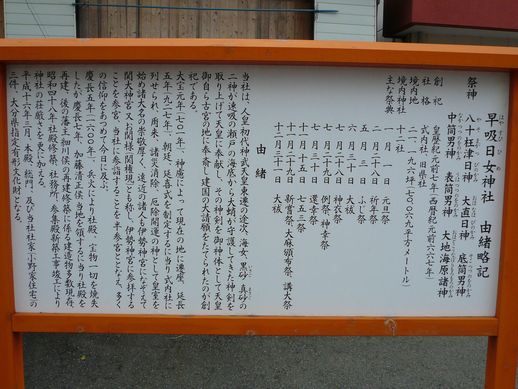

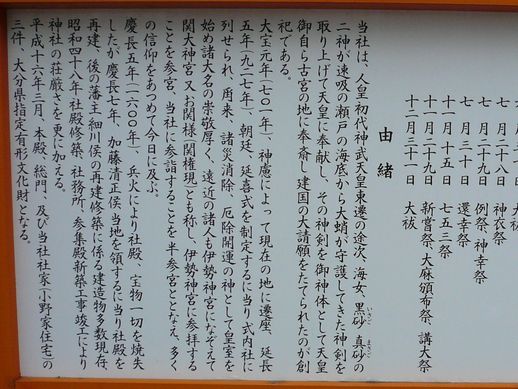

大山田女:鳥居の前に御由緒を書いた案内がありますよ。あれを見てみましょう。

狭山田女:あれ、「ハヤスイヒメ」って神様を祭ってるんじゃないんだ。

狭山田女:あれ、「ハヤスイヒメ」って神様を祭ってるんじゃないんだ。大山田女:八十枉津日神(ヤソマガツヒノカミ)というのは、八十禍津日神のとも書かれる災厄の神、「邪神」です。イザナギノミコトが黄泉の穢れを祓ったときに生まれといいます。

狭山田女:災いの神様を祭って、逆に災いを避けようって事だね。

大山田女:二番目に書かれる大直日神(オオナオビノカミ)は、その穢れ、災いを「直す」ために生まれた神です。狭山田さんの言うとおり、ニ神を合わせて祭る事で、災厄を避けようとするものです。その後に続く神は、全て海の神ですが、底筒男神(ソコツツノオノカミ)、中筒男神(ナカツツノオノカミ)、表筒男神(ウワツツノオノカミ)は、やはりイザナギノミコトの禊の際、八十枉津日神や大直日神の後に生まれています。

狭山田女:海と禊の神様って事か。まあ、海に入って禊したりするからね。

大山田女:ええ。また、神道の宗教観では、禊によって祓われた穢れは、海中で消失すると考えられています。その過程が大祓詞(おおはらのことば)に詳細に書いてありますが、それには多くの女神が介在します。先程話に出た速秋津比売という神も登場します。このように禊には水や海の女神が深く関連しています。八十枉津日神や大直日神の性別は不明ですが、「早吸日女」という名もその禊と海の女神に関係しているのかもしれません。ちなみに神話では、イザナギノミコトは日向で禊をした事になっていますが、この地方では速吸瀬戸で禊をし、その時に残していった神剣が、この由緒にある神剣だという言い伝えがあるそうです。

狭山田女:すると「ハヤスイヒメ」って神様がいた訳じゃないのかあ。あれ、でもちょっと待てよ。この由緒には、海女が神武天皇に神剣を献上して、それを天皇が祭ったのが始まり、って書いてあるよね。海女って女の人じゃん。この黒砂(いさご)・真砂(まさご)って海女さんが、「ハヤスイヒメ」なんじゃないの。

狭山田女:すると「ハヤスイヒメ」って神様がいた訳じゃないのかあ。あれ、でもちょっと待てよ。この由緒には、海女が神武天皇に神剣を献上して、それを天皇が祭ったのが始まり、って書いてあるよね。海女って女の人じゃん。この黒砂(いさご)・真砂(まさご)って海女さんが、「ハヤスイヒメ」なんじゃないの。大山田女:実に鋭いところに目をつけましたね。そうです、だから本来はこの神社も「ハヤスイヒメ」という女神を祭っていたのではないかと考える研究者も多いのです。

狭山田女:まあ、そう考えるのが自然だよね。どう考えても、神様か人の名前にしか聞こえないよ。それに、大蛸が持っていた神剣を持ってくるなんて、普通の海女じゃないよね。神剣を守るタコなんて海の神様だし、そんな神様と関われるなんて、巫女さんぐらいだよ。

大山田女:核心を突いて来ましたね。私もそう思います。「ハヤスイヒメ」というのは、速吸瀬戸の女神か、それに仕える女性シャーマンが神格化されたものでしょう。そして水や海の女神達と禊との関連、さらにはその女神達に含まれる名前の似た「速秋津比売」との混同などから、今の祭神へと代わって行ったのかもっしれません。

狭山田女:それと……海の神様から神剣を取り上げて献上したっていうのも、何だか天皇に従った、って歴史が神話になったような感じがする。

大山田女:ええ、神器を差し出す事で服属儀礼とするというのは、よく指摘されるパターンですからね。もっと言えば、この大蛸が海の神なら、そこから神剣を「取り上げて」献上するというのは、自分達の神様、土着の信仰自体を天皇に差し出しているように受け取れます。信仰を差し出すというのは、完全な服従ですね。天皇を神として崇めるか、天皇側の神を信仰する事を意味するようにも取れます。そして、その神剣を天皇がここに祭ったというのは、「献上された」土地の信仰を改めて天皇が認め、ひいては天皇の支配下でのこの土地の領有を土着の住民に認めた、という事と受け取れます。これも神話でよく見られるようなパターンです。

狭山田女:そうだよねえ。でもそのパターン、どこかで聞いたばかりのような。あっ……速津媛!

大山田女:はい。神武天皇と景行天皇という違いはありますが、海からやって来た天皇を歓迎する、という点では全く同じです。しかも、歓迎したのはどちらも海に関わりのある女性です。実際、この神社の本来の祭神を「ハヤスイヒメ」と考える研究者は、同時に「ハヤスイヒメ」を風土記の「速津媛」と同じと考えている事が多いようです。「ハヤスイヒメ」と「ハヤツヒメ」、あまり違いがありませんからね。しかも「ハヤスイヒメ」は「ハヤスヒメ」と発音する場合もあります。

狭山田女:「ス」か「ツ」の発音が悪かったら同じに聞こえるねえ。元々似たような音だし、濁音にでもなったら区別がつかないよ。なるほど、この神社は速津媛を祭ってるかもしれないんだ。

大山田女:ええ、速津媛の故郷が佐賀関で、彼女が天皇を迎えた場所も佐賀関だと思う根拠の一つが、この早吸日女神社の存在なのです。神武天皇と景行天皇の違いは、神話や社伝の形成過程で生まれたのかもしれません。あるいは、ずっと昔から大和王権やそのルーツとなる勢力に好意的だったこの土地の勢力があって、大和王権が九州を制圧する際にも、積極的に力を貸したのかもしれません。「出迎えた」という表現は、「心待ちにしていた」ようにも取れますからね。そして「ハヤスイヒメ」あるいは「ハヤツヒメ」という名は、この土地の女性首長が代々継承していた「称号」かもしれませんね。

狭山田女:そうかあ……何となく見えてきたよ。速津媛って人の話が。

大山田女:「潮の流れの速い海」を思わせる速津媛という名、実際に潮の流れが速く「速津媛」の名にも通じる速吸瀬戸、交通の要衝という事や近くの川を遡れば土蜘蛛を討った土地へ出るという地理的条件、古代から信仰を集めた早吸日女神社の存在、そこに伝わるよく似た伝承、これらを考え合わせると、速津媛が天皇を迎えた場所は、佐賀関しかないような気がするのです。そして「速津媛の国」は、別府湾から日向近くまで至る豊後水道の九州側沿岸一帯だったのではないでしょうか。

狭山田女:う~んなるほど、そんな気がする。

大山田女:別府のほうの「速見」は、風土記にも温泉について詳しい記述があり、そこから来た名前かもそれませんが。間欠泉とか地獄地帯とか、その神威に恐れつつ、利用出来るところは利用する様が書いてあります。先程言ったように、ハヤという語には、霊力の盛んな、勢いの激しいという意味があります。ハヤい水、即ちハヤミ、速水ですね。

狭山田女:ああ、風土記じゃ五馬山のところでもそういう事を書いてたもんね。天ヶ瀬温泉だったね。

大山田女:ええ。風土記では「ハヤスイ」「ハヤツ」「ハヤミ」が全部一緒になってしまったのかもしれませんね。さて、それでは神社に参拝しましょうか。

狭山田女:門をくぐって……と。正面のお社が、拝殿かな。

狭山田女:門をくぐって……と。正面のお社が、拝殿かな。大山田女:いえ、先程話したイザナギノミコトを祭る伊邪那岐社です。

狭山田女:参道の正面が別のお社なの。変わった配置だなあ。

大山田女:神社の由緒に関わる神様として重視しているんでしょうが、何か特殊な理由がありそうですね。

狭山田女:で、右へ曲がって……と。今度こそ拝殿かな。

狭山田女:で、右へ曲がって……と。今度こそ拝殿かな。大山田女:拝殿が瓦屋根ですね。

狭山田女:うん、ちょっと変わってるね。どっちかって言うと、お寺みたいだ。

大山田女:まあ、こういった神社もそれなりに見かけますけどね。お参りして行きましょう。

狭山田女:こっちが本殿か。これは神社っぽいね。

狭山田女:こっちが本殿か。これは神社っぽいね。大山田女:ええ、しかし千木(ちぎ)、斜めに交差して屋根の上に突き出ている木ですが、これがとても変わっています。よ~く見ないと分かりませんが。

狭山田女:え?え~と、あっ、切ってある方向がバラバラだ!

大山田女:千木の切り落とし方には、地面に対して垂直な外削(そとそぎ)と水平な内削(うちそぎ)とがあり、一般に祭神が男神であれば外削、女神であれば内削とされています。これには例外もあるのですが、このように混在している例は滅多にありません。

大山田女:千木の切り落とし方には、地面に対して垂直な外削(そとそぎ)と水平な内削(うちそぎ)とがあり、一般に祭神が男神であれば外削、女神であれば内削とされています。これには例外もあるのですが、このように混在している例は滅多にありません。狭山田女:しかも、前後左右、全部交互になってる。徹底してるね。

狭山田女:なんだか色々なところが変わってる神社だったよ。由緒もそうだけど謎めいてるね。

大山田女:そうですね。変わってると言えば、この神社のご神体である神剣を大蛸が守っていた事から、タコを神聖視して、神職はタコを食べないのだそうです。また「タコ絶ち祈願」といって、参拝者がタコの絵を奉納し、その後タコを一定期間食べないようにして願いを叶えるという、特殊な風習もあります。

狭山田女:ああ、やっぱタコは神様なんだね。「早吸」の「吸」って、なんかタコっぽいけど。タコの吸盤て吸い付くもんね。

大山田女:何か関係あるかもしれませんね。

狭山田女:ところで、さっき日本書紀に、漁師姿の国津神が神武天皇を案内した、って書いてあるって言ってたよね。その国津神と、この神社は関係ないの。

大山田女:椎根津彦命(シイネツヒコノミコト)、別名珍彦命(ウヅヒコノミコト)の事ですか。無関係ではないかもしれませんね。どちらも土地の神様ですから。もっとも椎根津彦命は、そのまま神武天皇に随行して大和に入り、倭国造(やまとのくにのみやつこ)となりました。首都のある大和の、地域的な行政長官とでも言うべきものでしょうか。現代的に言えば「東京都知事」ですかね。子孫もある程度それを世襲したようです。

狭山田女:そっか、大和に付いて行ってそんな偉い人になったのか。でもそれだけこの土地と大和の関係が深いって事だね。

大山田女:そうですね。ちなみに早吸日女神社の鎮座するここは、土地がくびれたようになっていて、北側と南側の海の間は五百メートルくらしいかありません。そのどちらも入り江になっており、港になっています。間は少し高い山になっていますが。北側の海に面したところにあるのが早吸日女神社で、山を越えた南側の海に面したところに、椎根津彦神社があります。古くから、集落としては微妙に違うのかもしれませんね。まあ、大宮司は時間がなくて、その神社には参拝できなかったのですが。

狭山田女:ありゃ、またそのオチかい。

狭山田女:ありゃ、またそのオチかい。大山田女:その代わりと言っては何ですが、今や全国的ブランドとなった、佐賀関名物、関サバ・関アジを食べて行きましょう。

狭山田女:わ~い……って、食い物でお茶を濁すのはどうかと思うけど、今回はあちこち巡ったし、まあいいか。いただきま~す。

|

大きな地図で見る |

大山田女:さて、速津媛は景行天皇を出迎え、周辺の天皇に従わない土蜘蛛の情報を伝えます。そしていよいよ土蜘蛛征伐が始まるのですが、次はその話を追って、内陸部へと進んで行きましょう……って狭山田さん、聞いてます? 狭山田女:いや~、関サバの刺身は美味いねえ~。え?あ、うんうん、聞いてるよ(汗)佐賀関への行き方は、左の地図を参照してね。 |

豊後編 其之弐へ 豊後編 其之四へ 道先案内へ戻る